2015/11/26、ひとあじちがう自然ウオッチング、太山寺編

今回の目的は、四国八十八箇所霊場の第五十二番札所太山寺境内およびその裏山付近の自然をウオッチングすることであった。天候:曇り、気温12度

1.太山寺についての感想

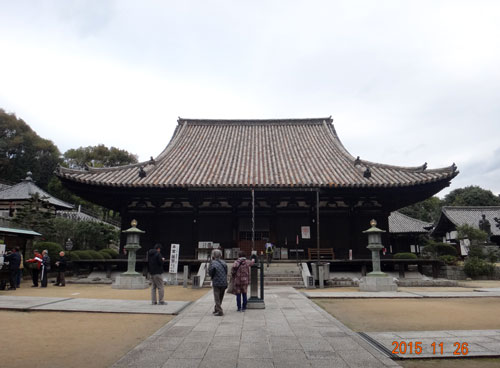

昔、道後(石手寺あたり)から歩いて太山寺へ行った記憶がある、その時はハイキングが目的であったので歩き疲れた記憶だけが残っている。今回行ってみるとその広さと歴史的な建築物(本堂は国宝となっている等)の存在にあらためて驚かされた。これらの歴史と四国八十八か所との関連などをひもとけば興味深い知識が得られるであろうと思われたが、今回は時間的にも余裕はなく目的も違うのでその方面のことはまた別の機会に譲ることにしたい。

2.自然環境

太山寺は愛媛県松山市の北西、瀬戸内海を背景としたごく普通の小高い山懐に位置している。その山には太山寺から高浜に通じる遊歩道があり、あたりは文明とは一線を隔した里山の自然林となっている。おそらく、そこには昔から様々な動植物がひそやかに棲息しているであろうことは容易に想像できる。

3.ゆく秋を惜しむ

いつものメンバーはそれぞれの感性で行く先々にある鬱蒼たる自然の生態に触れつつゆく秋を惜しみながら貴重な2時間を過ごしたのであった。晩秋の里山は空気が澄んでいて乾燥した枯葉の香りがそこはかとなく匂っていた。そんな中、この山にこの時に偶然生まれ育った昆虫たちがいた。カマキリは急激な気温の低下で身動きができず、目前に迫った死を察しているかいないかはわからないがただひたすらじっと耐え忍び自然の摂理に身を任せていた。その姿は哀れというより私から見れば神秘的に見えたのはなぜであろうか。

4.侘しさの中で心を和ませるヤブツバキ

この季節に花を咲かせている植物は少ないが、ヤブツバキだけはひっそりと茂みの中で花を咲かせていた。

5.クスサンのまゆの抜け殻発見

続いて繭も発見

参考情報(出典:Wikipedia)、クスサンとは

クスサン(樟蚕/楠蚕、Caligula japonica)はチョウ目・ヤママユガ科のガの一種。身近に生息する大型の蛾であり、幼虫、蛹に別名がある。

幼虫の姿

成虫の姿

6.ヤシャブシの落下した殻を発見

参考情報(出典:Wikipedia)

ヤシャブシ(夜叉五倍子、学名:Alnus firma)はカバノキ科ハンノキ属の落葉高木。日本固有種で、西日本に多く自生する。近年、花の花粉が花粉症などのアレルゲンとなることが知られるようになった。

7.ホコリタケ(別名キツネノチャブクロ、あるいはケムリタケ)発見

指でつまむと胞子が煙のように少し出る、これが名前の由来である。

参考情報(出典:Wikipedia)

ホコリタケ(埃茸、Lycoperdon perlatum Pers.)は担子菌門真正担子菌綱ハラタケ目ハラタケ科に属するきのこ。キツネノチャブクロの別名でも呼ばれる。夏から秋にかけ、林内や路傍あるいは草原などの地上に群生または点々と散生する。生態的には植物の遺骸(落ち葉・落ち枝など)を分解して栄養源とする腐生菌とされ、腐生菌の培養に一般的に用いられるポテトデキストロース寒天培地(PDA培地)や麦芽エキス寒天培地(MA培地)によって分離・培養することができる。

8.カクレミノの黄葉を発見(講師いわく、じゃんけんぽんの木)

カクレミノとは、参考情報(出典:ヤサシイエンゲイ)

日本原産の常緑樹で、主に本州の千葉以南~沖縄にかけて分布し、湿り気のある樹林内や海岸近くに多く自生しています。日陰や潮風に優れた耐久力を持っています。

木が幼い若木の頃は葉に深い切れ込みが入りその姿が昔の雨具の「蓑(みの)」に形が似ているところからカクレミノの名前が付けられました。木が成長して成木になると切れ込みのない葉が出てくるようになり、老木になると古い葉が秋に黄葉することもあり、成長とともに葉が変化していく楽しさがあります。葉の色は深めの緑色でやや分厚くて革質、表面に光沢があります。枝は若い頃は緑色をしています。夏に開花し、秋に果実ができて黒紫色に熟します。

9.歴史的建造物を支え続ける木材(ひのきと思われる)

太山寺本堂(国宝)の床の一部分である。年輪の形跡はこの寺の史実を刻んでいた。

10. 石碑に宿る地衣類

地衣類とは(出典:Wikipedia)

地衣類(ちいるい)は、菌類(主に子嚢菌類)のうちで、藻類(シアノバクテリアあるいは緑藻)を共生させることで自活できるようになったものである。一見ではコケ類などにも似て見えるが、形態的にも異なり、構造は全く違うものである。

地衣類というのは、陸上性で、肉眼的ではあるがごく背の低い光合成生物である。その点でコケ植物に共通点があり、生育環境も共通している。それゆえ多くの言語において同一視され、実際に地衣類の和名の多くに「○○ゴケ」といったものある。しかし地衣類の場合、その構造を作っているのは菌類である。大部分は子嚢菌に属するものであるが、それ以外の場合もある。菌類は光合成できないので、独り立ちできないのだが、地衣類の場合、菌糸で作られた構造の内部に藻類が共生しており、藻類の光合成産物によって菌類が生活するものである。藻類と菌類は融合しているわけではなく、それぞれ独立に培養することも不可能ではない。したがって、2種の生物が一緒にいるだけと見ることもできる。ただし、菌類単独では形成しない特殊な構造や菌・藻類単独では合成しない地衣成分がみられるなど共生が高度化している。

このようなことから、地衣類を単独の生物のように見ることも出来る。かつては独立した分類群として扱うこともあり、地衣植物門を認めたこともある。しかし、地衣の形態はあくまでも菌類のものであり、例えば重要な分類的特徴である子実体の構造は完全に菌類のものである。また同一の地衣類であっても藻類は別種である例もあり、地衣類は菌類に組み込まれる扱いがされるようになった。現在の判断では『特殊な栄養獲得形式を確立した菌類』[2]である。国際植物命名規約では、地衣類に与えられた学名はそれを構成する菌類に与えられたものとみなすと定められている。

11. キミノセンリョウ発見

参考情報:(出典:ヤサシイエンゲイ)正月飾りに欠かせない縁起木のひとつで、主に冬に色づく赤や黄色の実を鑑賞します。日本(主に関東より南~沖縄)、朝鮮半島、中国、インドなど広い範囲に分布する常緑性の低木で、常緑樹林下のような一年を通して直射日光の当たらない、半日陰の場所に自生していることが多いです。

12.今回の 感想

この日、四国山脈では石鎚山が初冠雪し、四国は例年並みの初冬を迎えるに至ったのであった。太山寺を訪れる人もまばらな境内には乾燥した枯葉のにおいと住職による線香の煙のにおいが混じって流れていた。

山門に住んでいたというニホンミツバチたちは引っ越ししたのか姿は見えず、今日まで生き延びていたカマキリが山門に一匹、本堂にも一匹いて、両方ともに気温の低下で身動きできずにいるのがなぜか印象に残った。

裏山ではクスサンの繭の抜け殻や、ヤシャブシの実の殻が見られた。自然ウオッチングでは普段見過ごしていたそれらの様子に触れることができいつも同様このウオッチングに参加して良かったと思った。なお、太山寺の裏には高浜に通じる興味深い小道がありいつかまた機会があればみんなで高浜まで歩いてみたいと思ったのでした。